‘벗은 여자’도 ‘야한 여자’도 아닌 예술 작가, 정강자 <위험한 몸>

1968년 5월 30일, 서울의 음악 감상실인 세시봉에서 한 여성이 러닝셔츠와 반바지로 등장합니다. 재즈 음악과 현란한 무대 조명이 감싸는 가운데 남성들이 칼로 그녀의 옷을 찢고 그녀의 몸에 투명 풍선을 붙이기 시작합니다. 관객들은 작가가 일어서면 달려들어 투명 풍선을 터뜨렸고, 투명 풍선이 다 터지고 남은 것은 실오라기 하나 걸치지 않은 여성의 상반신.

자신의 상반신을 노출하는 데 두려움이 없었던 이 여성은 국내 첫 누드 퍼포먼스로 기록된 이 행위예술 <투명 풍선과 누드>의 작가 정강자입니다.

그 시대는 참 이상했다. 여성이 자의적으로 보이는 맨살은 규제의 대상인데,남성의 시선을 위해 벗겨진 여성의 몸은 칭송의 대상이었습니다.

1960년대 후반은 옷부터 머리 길이, 활동 시간, 예술까지 정부의 제제와 규율이 엄격하던 시기였습니다. 여성이 짧은 치마를 입는 것, 살을 드러내는 것은 선정적이고 퇴폐적이라는 이유로 관제의 대상이 되었습니다. 길거리를 단속하는 경찰들은 자를 들고 다니며 짧은 미니스커트를 입은 여성들을 붙잡아 치마의 길이를 측정하곤 했습니다. 무릎 위 20 센티미터는 퇴폐적인 의상으로 규정되어 처벌 사유가 되었습니다.

그러나 동시에 ‘미스코리아 대회’ 와 ‘미스 각선미 대회’가 여자로써 받을 수 있는 최고의 영광인 시대였습니다. “아이고, 미스코리아 나가도 되겠네.” 이 말이 어린 여자아이가 들을 수 있는 최고의 칭찬이 ‘미스코리아’였죠. 수영복만 입은 여성들의 가슴은 남자들에 의해 평가되었고, 또한 누드 화보가 담긴 잡지는 길거리 가판대에 널려 있었습니다. 당시 ‘여성’ 그리고 ‘여성의 몸’은 남성의 시선으로 토막 내 가치를 매겨지는 대상일뿐이었습니다.

정강자는 이러한 억압적인 시대상에 회의감을 느껴 퍼포먼스를 기획했습니다. 작가는 여성을 대상화 하는 남성중심적 시각에서 스스로 ‘누드’가 됨으로써 타자가 되기를 선택한 것입니다. 이를 통해 당시 여성을 보는 이중적 태도와 사회적인 분위기에 저항하고자 했습니다.

관객은 300명 정도 몰려들었고, 밖에는 경찰이 기다리고 있었습니다. 풍기문란 죄로 잡혀갈 뻔 했지만 한 기자의 도움으로 다행히 잡혀가지는 않았습니다. 언론에서는 이 작업을 선정적으로 보도했고, 그녀는 선정적이고 퇴폐적인 노출을 한 ‘광녀’라고 언급되며 엄청난 파장을 일으키게 됩니다.

왜 투명한 풍선을 몸에 붙이기로 한 걸까?

투명 풍선을 붙이면 투명 풍선이 붙은 물체가 본연의 모양과 다르게 보입니다. 확대되어 보이기도 하고, 그 모양이 왜곡되어 나타나기도 합니다. 이 투명 풍선은 여성의 몸을 이상화 하고 자신의 판타지에 빗대어 멋대로 상상하는 남성들의 시각을 시각화하는 재료였습니다. 그리고 투명 풍선이 관객들의 참여에 의해 터질 때, 여성의 몸에 대한 외곡적인 남성의 시선 또한 사리지는 것입니다. 풍선이 다 터지고 나서야 살아 있는 ‘진짜’ 여성의 몸이 날 것 그대로 나타납니다.

하지만 반응은 싸늘했습니다. 주간지들은 이를 선정적 이슈로 다루었고,1968년 12월, 『주간경향』이 “만인의 주시 가운데 옷을 벗고 풍선을 터뜨려 그야말로 볼만한 쇼”를 제공한 공로로 ‘주간경향 10대 부문 대상’ 중 ‘발광상(發狂賞)’을 그에게 수여 했습이다. 비난 여론이 높아지자 정부는 1970년 열린 그의 개인전에 철거 명령을 내리기까지 합니다. 경직되고 남성중심의 한국 사회는 여성작가가 누드로 작업을 했다는 선정적인 보도에만 열을 올릴 뿐, 작가 진정으로 이야기하고자 했던 시대 고발과 사회적 발언에는 무관심했습니다.

계속되는 사회고발 예술 행위

<한강변의 타살>, 기성 미술계에 대한 비난

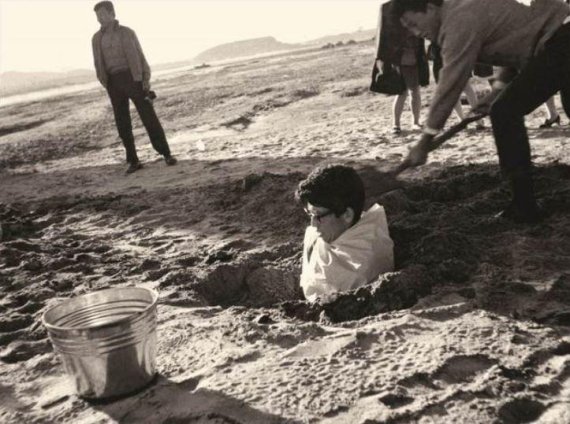

같은 해 강국진, 정찬승과 함께 정강자는 또 한 번의 해프닝을 시도합니다. 이들은 제2한강교 밑 100m 지점에서 흙구덩이 속에 묻혔습니다. 그리고 관중들이 이들에게 물을 쏟아붓습니다. 땅에서 나온 세 명의 작가들은 ‘문화 사기꾼(사이비 작가)’, ‘문화 실명자(문화 공포증자)’, ‘문화 기피자(문화 관념론자)’, ‘문화 부정축재자(사이비 대가)’, ‘문화 보따리장수(정치 작가)’, ‘문화 곡예사(시대 편승자)’라고 서로의 몸에 걸친 비닐 위에 휘장을 쓰고 읽습니다. 그리고 그것을 모두 모아 불태우는 화형식을 통해 기존의 구태의연한 문화제도, 부패한 국전 중심의 미술계를 비판하고자 했습니다.

<억누르다>, 억눌린 여성의 존재

여러 겹의 두꺼운 목화솜 위에 쇠파이프를 올려 솜 가운데가 눌리도록 한 설치작업 <억누르다>는 가부장적인 남성중심 사회에서 억눌린 여성의 존재를 시각화합니다. 동시에 여러 제약들로 작업을 제지당했던 당시 작가들이 처한 억눌린 현실을 대변합니다.

그러나 여전히 변하지 않는 세상

그래서 이 퍼포먼스가 발표된 후 50년이 지난 지금, 한국 사회에서 여성의 몸을 왜곡하고 상상하며 바라보는 시선, 그때 그 투명 풍선은 사라졌을까요? 남성의 성적 판타지를 충족시키기 위해 벗은 여성의 몸은 여전히 인터넷 화보와 지면을 차지하고 있습니다. 짧은 옷을 입고 거리를 걸으면 ‘문란하다’, ‘걸레같다’ 라고 이야기하는 사람들은 여전하고, 성폭력 피해자들에게 ‘너가 조심했어야지’ , ‘그래도 싸다’ 라는 반응도 여전하죠.

우리 사회 속 투명 풍선은 언제쯤 다 터질수 있을까요?