서양미술사 ③ – 인상주의에서 입체주의까지

빛의 순간을 붙잡다 — 인상주의

19세기 후반, 고전주의와 사실주의의 규범적 회화에 반기를 든 이들이 등장합니다. 이들은 캔버스를 감정과 이념의 전시장이 아니라 빛과 색채의 순간을 포착하는 감각의 장으로 만들고자 했습니다. 인상주의(Impressionism)는 그 출발이었습니다.

클로드 모네(Claude Monet)는 인상, 해돋이, 수련 연작 등을 통해 고정된 형상이 아닌 빛의 변화 속에 존재하는 대상의 흔들림을 그렸습니다. 그는 자연을 “시간 속에서 관찰된 감각”으로 보았고, 회화는 그 찰나의 인상을 붙잡는 것이어야 한다고 믿었습니다.

에드가 드가(Edgar Degas)는 무용수와 목욕하는 여인들을 사진처럼 스냅샷 형태로 포착하며 도시인의 사적인 시간을 시각화했고,

피에르 오귀스트 르누아르(Pierre-Auguste Renoir)는 물랭 드 라 갈레트 등에서 햇빛과 어우러진 인물 군상의 생기와 따스함을 표현했습니다.

형태와 내면의 재구성 — 후기 인상주의

인상주의의 감각 중심성은 회화의 형식적 해체를 예고했습니다. 그러나 몇몇 화가들은 단순한 감각의 묘사에서 더 나아가 형태, 구조, 내면의 심리까지 반영한 새로운 회화를 시도했습니다. 이들은 후기 인상주의(Post-Impressionism)로 분류됩니다.

폴 세잔(Paul Cézanne)은 생트 빅투아르 산, 사과 바구니 등에서 자연의 구조를 색면과 기하학으로 분석하며, “모든 자연은 원기둥, 구, 원뿔로 환원된다”고 선언했습니다. 이는 훗날 입체주의와 추상미술의 기반이 됩니다.

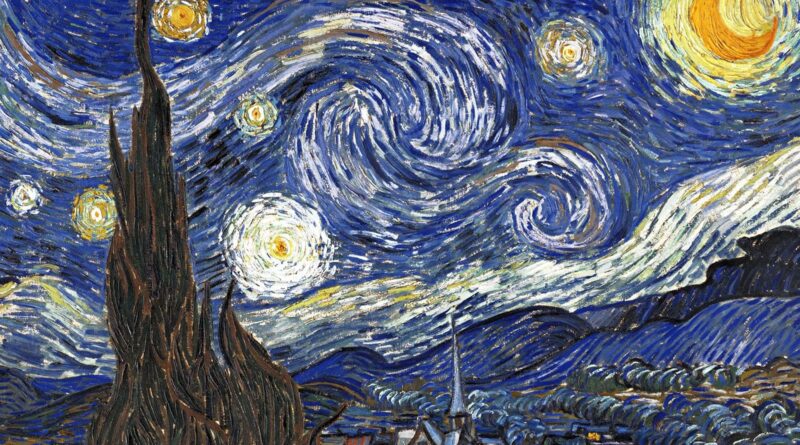

빈센트 반 고흐(Vincent van Gogh)는 별이 빛나는 밤, 해바라기, 자화상 등에서 강렬한 색감과 소용돌이치는 붓질로 내면의 감정과 고통을 드러냈습니다. 회화가 외부 세계뿐 아니라 정신 세계의 발현이 될 수 있음을 보여준 사례입니다.

폴 고갱(Paul Gauguin)은 우리는 어디서 왔는가, 타히티 여인들 등에서 문명 비판, 원시주의, 상징주의적 형상을 실험하며 회화를 철학과 신화의 장으로 확장했습니다.

모양을 부수고 시점을 분해하다 — 입체주의

20세기 초, 입체주의(Cubism)는 회화의 전통적인 시점, 원근법, 외곽선에 정면으로 도전했습니다. 이들은 대상을 하나의 고정된 시점이 아닌 동시다발적 시점과 구조로 분해하여 그리는 방식을 취했습니다.

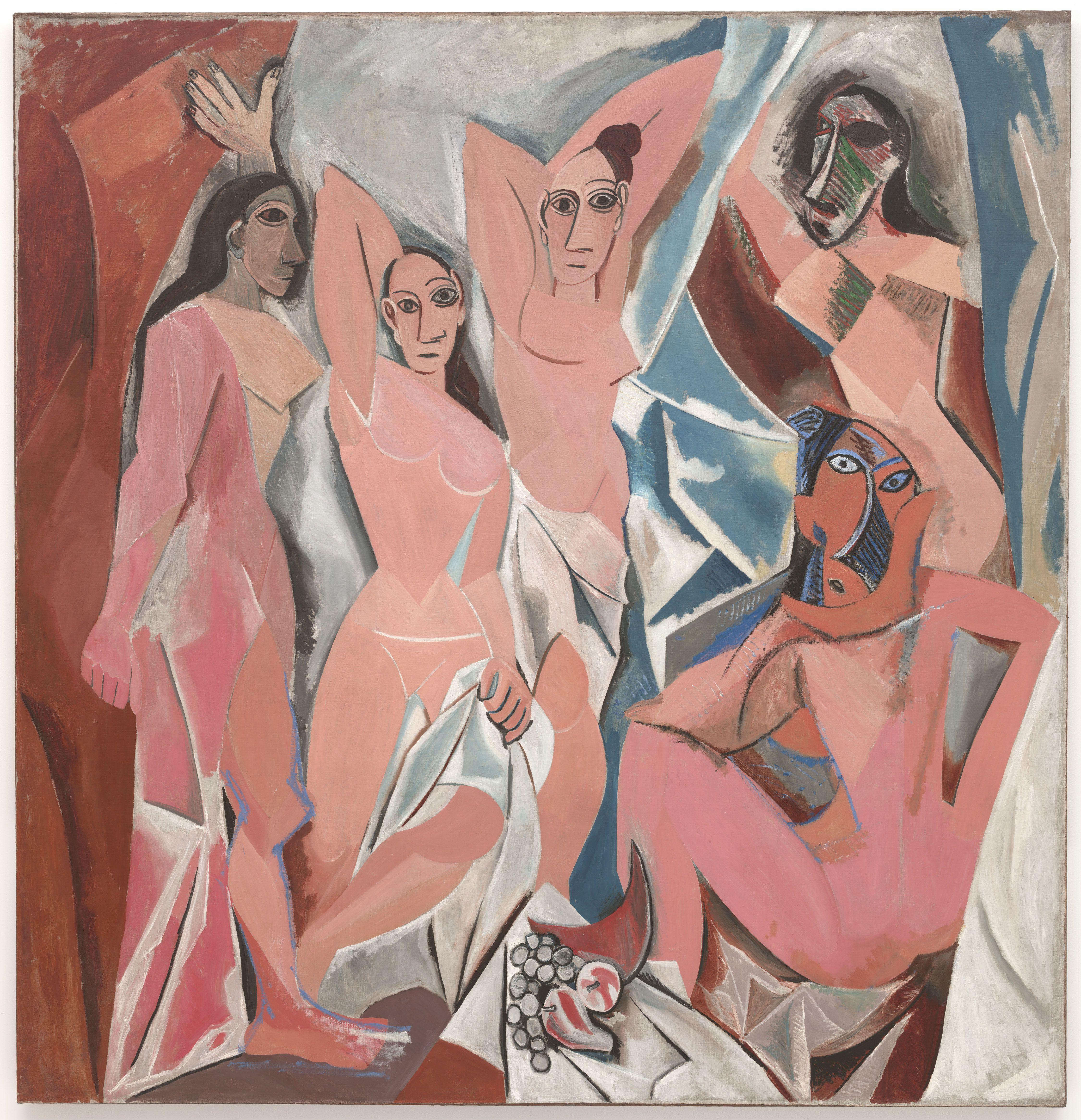

파블로 피카소(Pablo Picasso)는 아비뇽의 처녀들에서 기하학적 분해, 아프리카 조각의 영향, 시점의 해체를 선보였고, 이 작품은 회화의 혁명이라 불립니다.

조르주 브라크(Georges Braque)는 만돌린과 병, 이젤 앞의 화가 등에서 색과 형태의 파편화를 통해 시각적 공간의 병렬적 전개를 실현했습니다.

입체주의는 점차 분석적 입체주의(대상의 분해)에서 종합적 입체주의(파편의 재조합)로 나아가며, 회화를 하나의 조형언어로 전환합니다.

형태 없는 조화 — 추상주의의 탄생

입체주의를 경유한 또 다른 흐름은 완전한 추상회화의 탄생입니다. 이는 더 이상 어떤 대상도 묘사하지 않고, 선과 색 자체를 자율적인 언어로 사용하는 예술로 나아갔습니다.

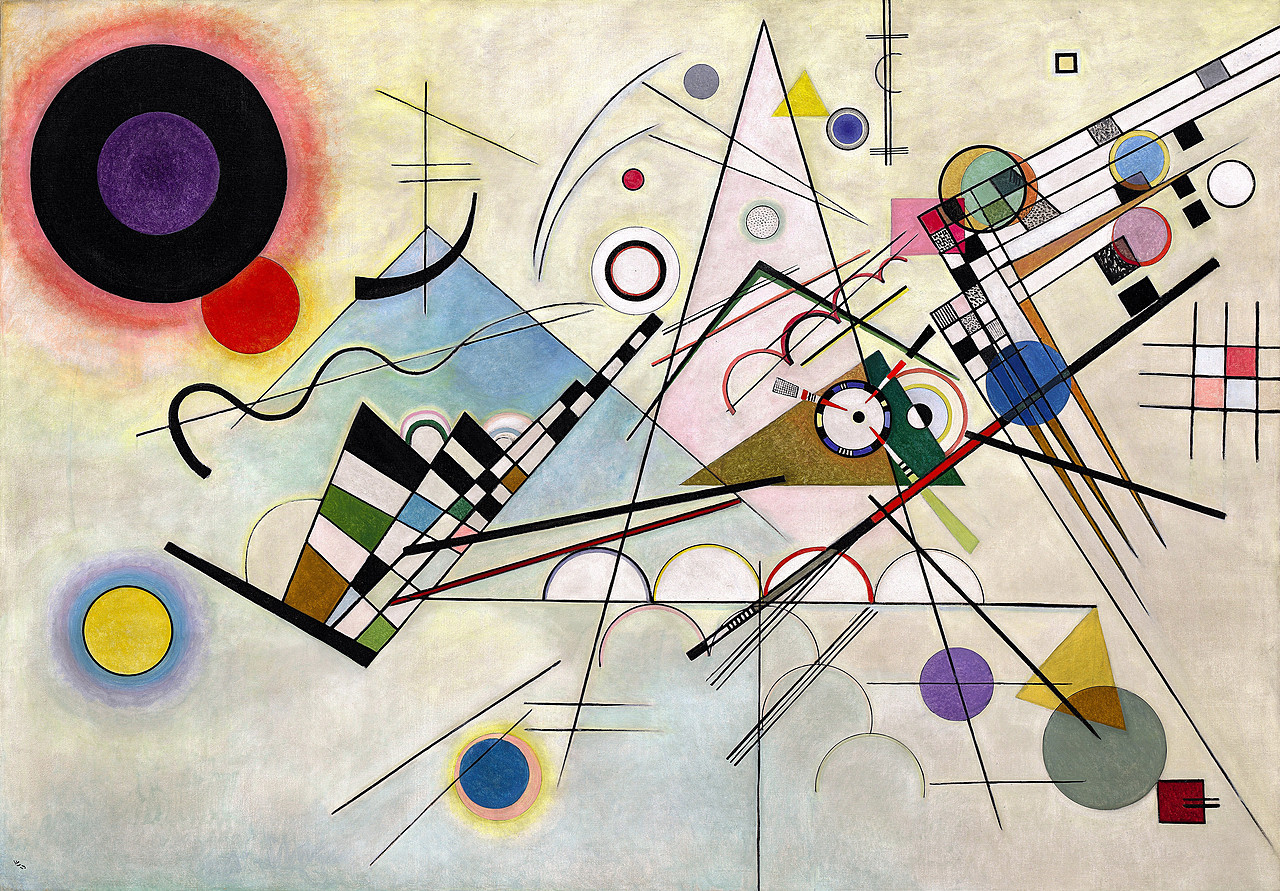

바실리 칸딘스키(Wassily Kandinsky)는 즉흥곡 31번, 구성 VIII 등에서 음악적 리듬감과 감정의 색채적 대응관계를 탐구했습니다. 그는 “예술은 내면의 울림을 외부로 표현하는 것”이라 말하며, 추상회화를 영혼의 언어로 정의했습니다.

피에트 몬드리안(Piet Mondrian)은 빨강, 파랑, 노랑의 구성 연작을 통해 수직·수평선과 삼원색으로만 이루어진 절제된 조형 세계를 구축했습니다. 그의 회화는 우주의 질서, 영적 균형을 담은 신지학적 구성물로 여겨졌습니다.