서양미술사 ④ – 예술의 확장과 전복: 뒤샹에서 동시대 미술까지

개념의 반전 — 마르셀 뒤샹과 개념미술의 시작

1917년, 마르셀 뒤샹(Marcel Duchamp)은 뉴욕의 전시회에 평범한 도기 변기를 뒤집어놓고 샘(Fountain)이라 이름 붙였습니다. 이는 예술사에서 가장 충격적인 전환점 중 하나로, “예술이란 무엇인가”라는 정의 자체를 해체한 사건이었습니다.

뒤샹은 이후 자전거 바퀴, 병걸이, LHOOQ 등 기성품(readymade)을 재맥락화하며 작가의 ‘의도’ 자체가 예술이 될 수 있다는 선언을 이어갑니다. 물리적 제작보다 개념, 아이디어, 맥락을 중시하는 태도. 일상의 오브제를 전시장에 올림으로써 ‘의도’를 예술로 전환시킨것입니다. 뒤샹의 레디메이드는 회화와 조각의 개념을 해체하고, 개념미술(Conceptual Art), 행위예술, 설치미술, 퍼포먼스 등 이후 모든 현대미술의 출발점이 되었습니다.

이후 현대미술은 제작이나 기술은 부차적인 것이며, 작품을 규정하는 것은 작가의 개념과 질문이라는 새로운 패러다임으로 전환되었습니다.

대중문화의 언어를 끌어들이다 — 팝아트

1950~60년대 미국에서는 대중문화, 소비사회, 매스미디어가 예술의 중심 언어로 등장합니다. 팝아트(Pop Art)는 회화가 지적·추상적인 예술이어야 한다는 고정관념을 깨고, 일상 이미지와 대중 아이콘을 예술로 끌어들였습니다.

앤디 워홀(Andy Warhol)은 마릴린 먼로, 캠벨 수프 캔 시리즈를 통해 반복·복제·기계화된 이미지의 차용으로 예술과 광고, 스타 시스템의 경계를 무너뜨렸습니다. 로이 리히텐슈타인(Roy Lichtenstein)은 <이것 좀 봐 미키(1961)>, <행복한 눈물(1964)>등의 작품을 통해 만화 컷을 회화로 확대하며 벤데이 도트 기법을 사용해 산업 이미지와 예술의 모호한 경계를 시각화 했습니다.

이후 팝아트는 신문, 광고, 영화, TV, 만화 등 대중매체 이미지를 소재로 삼고, 반복적이거나 클리셰 기법을 사용하여 키치한 이미지를 예술로 끌어드렸고, 고급예술과 대중예술의 경계를 허물며, 예술의 대중성, 소비성, 반복성을 새로운 미적 언어로 정립하였습니다.

고정된 형상의 해체 — 추상조각의 전환

회화뿐 아니라 조각도 탈구상, 탈재현의 실험을 이어갔습니다. 헨리 무어(Henry Moore)는 인간 형상을 유기적인 곡선과 구멍, 공간을 통해 추상화하며 조각을 풍경과 호흡하게 했고, 바바라 헵워스(Barbara Hepworth)는 형태 안의 공허와 같은 작품에서 형체 내부의 빈 공간과 외부의 흐름을 하나의 조형 언어로 발전시켰습니다.

후기에는 리처드 세라(Richard Serra)가 <기울어진 호 Tilted Arc(1981)>, <회전하는 타원 Torqued Ellipse IV(1998)> 등에서 거대한 금속판을 공간에 배치하며 중력과 관객의 이동 자체를 조각의 일부로 변환시켰습니다. 이러한 실험적 조각은 기존 전통 조각의 단일 형상과 정적인 관람 방식에서 벗어나, 공간, 재료, 무게, 관객의 위치를 조형 요소로 활용했고. 조각을 고정된 대상이 아니라 공간과 경험을 형성하는 장치로 바꿔 놓았으며, 이후 설치미술의 기반이 되었습니다.

몸이 예술이 되다 — 행위예술

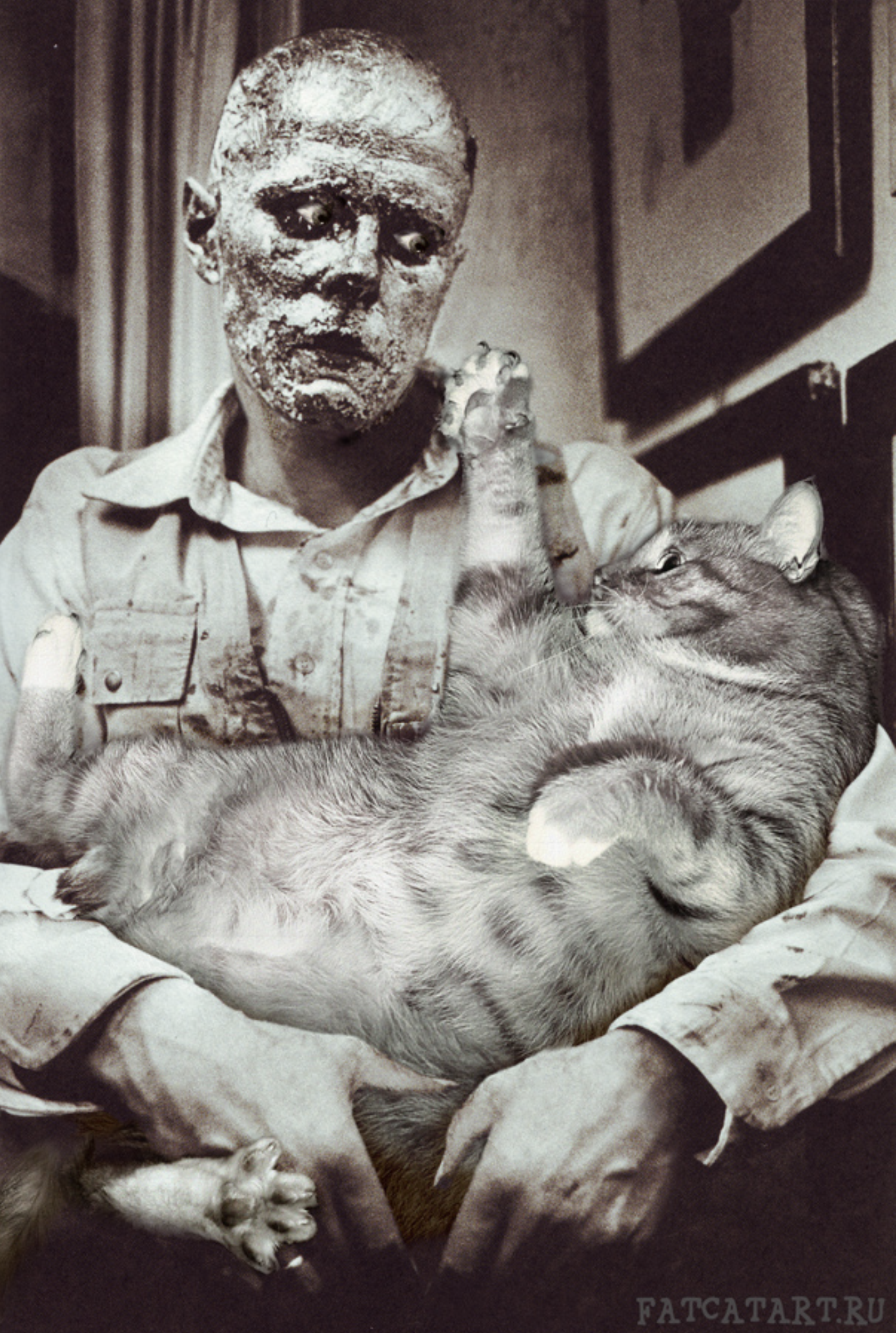

예술이 오브제에서 해방되자, 예술 그 자체가 행위, 즉 퍼포먼스(performance)가 되기 시작합니다. 요제프 보이스(Joseph Beuys)는 <죽은 토끼에게 어떻게 그림을 설명할 것인가? (1965) >, <코요테와 함께 하기(1974)>에서 정치·교육·자연을 융합한 상징적 퍼포먼스를 실천하며 “모든 인간은 예술가다”라는 선언을 남깁니다.

이후 마리나 아브라모비치(Marina Abramović)는 <리듬 0 (1974)>에서 관객에게 신체를 맡기고 모든 행위를 수용한 퍼포먼스를 통해 폭력성, 수동성, 연민을 직접 드러내는 실험을 감행했고, The Artist Is Present에서는 침묵 속 마주봄을 통해 예술과 인간 간의 연결성을 체험하게 했습니다.

행위예술은 예술이 더 이상 ‘만들어지는 것’이 아닌 ‘행해지는 것’이 됨. 신체, 공간, 시간, 관객이 모두 예술의 요소로 포함시키며, 예술이 정지된 결과물이 아니라 살아 있는 경험이 될 수 있다는 가능성을 제시하였습니다.

도시를 무대로 삼다 — 스트리트 아트

공공성과 제도 밖의 예술을 추구한 작가들은 거리(street)와 벽, 도시 환경을 캔버스로 삼기 시작합니다. 뱅크시(Banksy)는 <꽃을 던지는 남자(2003)>, <소녀와 풍선(2006)> 등을 통해 정치적 풍자, 반자본주의, 사회적 위선을 비유적으로 표현했습니다. 그는 작가로서 익명성을 유지하면서도 전 세계적으로 가장 영향력 있는 동시대 미술가 중 한 명이 되었습니다.

키스 해링(Keith Haring)은 지하철 낙서에서 출발해 에이즈, 성소수자, 인권 문제 등을 밝고 단순한 시각 언어로 전달했고, 쉬퍼드 페어리(Shepard Fairey)는 OBEY 시리즈와 HOPE(오바마 포스터)로 시각 기호와 정치 메시지의 결합을 보여주었습니다.

기술이 그리는 회화 — 미디어아트의 부상

20세기 후반, 예술은 전자기술, 영상, 인터랙티브 시스템과 결합하여 미디어아트(Media Art)라는 새로운 장르로 확장됩니다. 미디어아트의 시초라고 볼 수 있는 백남준(Nam June Paik)은 <TV 부처(1974)>, <전자고속도로(1995)> 등에서 비디오라는 새로운 도구를 통해 시각예술의 실험을 이어갔습니다. 그는 “미래의 예술은 전자회로 위에서 이루어진다”고 선언했습니다. 최근에는 리피크 아나돌(Refik Anadol)이 Machine Hallucinations 시리즈에서 AI, 데이터, 뉴럴 네트워크를 활용해 기억·도시·감각을 시각화하며, 알고리즘도 예술의 작가가 될 수 있음을 실험합니다.

미디어아트는 디지털 기술, 인터랙티브 미디어, 데이터 시각화 등 기술 기반 매체를 예술의 재료로 사용하여, 예술의 물질성과 시공간을 확장하며 미래 지향적, 탈인간적, 초지각적 표현이 가능해짐. 예술과 과학, 기술의 융합을 선도하는 장르입니다.

공간 전체를 감각화하다 — 설치미술

마지막으로 현대미술은 전통적인 액자나 조각의 틀을 넘어, 관객이 직접 몸으로 들어가는 설치미술(Installation Art)로 확장됩니다. 야요이 쿠사마(Yayoi Kusama)는 무한 거울 방, 점의 우주에서 자신의 정신세계를 반복과 무한의 공간으로 확장하며, 관객을 그 안에 몰입시키는 체험형 설치를 제시했습니다. 아이 웨이웨이(Ai Weiwei)는 해바라기씨, 이민자 구조물 등에서 검열, 인권, 집단 기억을 소재로 공간 전체를 메시지화했고, 올라퍼 엘리아슨(Olafur Eliasson)은 날씨 프로젝트, 빙하 시리즈에서 환경 문제를 체험적 설치로 환기시켰습니다.