추(醜)의 미학-카를 로젠크란츠(Karl Rosenkranz)

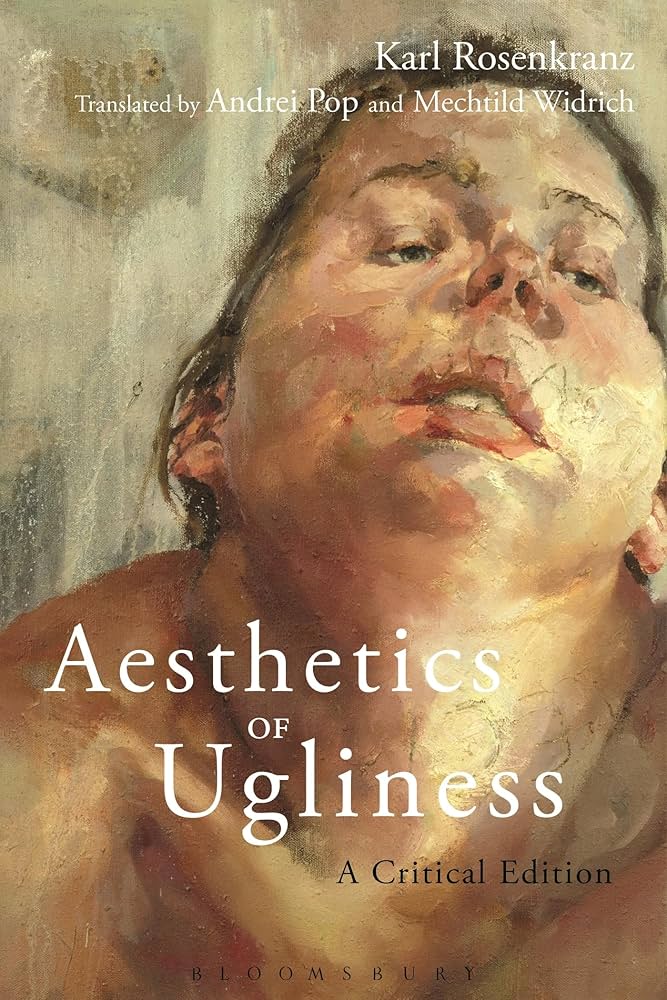

19세기 철학자 로젠크란츠의 이 책은 추(醜)를 ‘아름다움에 대한 학문’, 곧 미학(美學)의 대상으로 도입했습니다. 어떤 것을 ‘아름답게’ 만드는 것이 무엇인가에 답을 구하는 미학에, 어떤 것을 ‘추하게’ 만드는 것이 무엇인가? 라는 질문을 끌어들였습니다. 그동안 미학에서 배제되어 왔던 ‘추’의 개념을 끌어드려, 미학의 범위를 확장 시킨 독일 철학가 카를 로젠크란츠의 주장을 살펴봅시다.

18세기에 미학이라는 분야를 개척한 바움가르텐은 “미학의 목적은 감각적 인식 자체의 완전성이다. 그에 따라 감각적 인식의 불완전성, 즉 추는 피해야만 한다”고 주장했습니다. 칸트도 형식 미학에서 아름다움만을 다루고 추는 배제하는 학문적 풍조를 가지고 있었습니다.

1824년 베를린에 있는 외삼촌 집에 거주하면서 대학공부를 시작한 로젠크란츠는 1826년 할레대학으로 학교를 옮겨 헤겔철학 강의를 듣게 됩니다. 헤겔철학은 그의 기본적인 낭만주의적 세계관을 고전적이고 관념주의적인 방향으로 이끌게 됩니다. 그는 1879년까지 40년 이상 프랑스와 독일을 중심으로 유럽에 퍼진 사회적·정치적 혁명과 격동의 시기를 겪으면서 헤겔철학을 재해석하고 자신의 사상을 정립했습니다.

낭만주의와 고전적 관념주의 사이에서 로젠크란츠는 미(美)의 상대적 개념인 추를 미학의 필수불가결한 일부로 포함시킴으로써 미학의 완성을 지향했습니다. 여기에는 비형식성, 부정확성, 천한 것, 저열한 것 등이 포함되었습니다. 그는 이를 바탕으로 도시화에 따른 19세기 중엽의 ‘추한’ 사회 현상들을 미학의 범주에서 해석했습니다.

로젠크란츠는 1853년 발표한 그의 저서에서 미와 추 사이의 변증법적 관계를 고찰하면서 추를 진정한 미의 필수 요소로 파악합니다. 다시 말해 좀 더 완성된 아름다움을 위해서는 추함이라는 단계를 거쳐야 한다는 얘기죠. 물론 한계는 있습니다. 추함은 아름다움처럼 자체적으로 독립해 존재하지 못하기 때문입니다. 오직 미의 상대 개념, 미의 안티테제(Antithese:최초의 상태가 부정되고 새롭게 나타난 상태)로서만 존재합니다.

서로 없이는 존재 할 수 없는 관계- 추와 미

그는 “추는 미가 존재할 때에만 존재하는데, 이는 미가 추의 긍정적인 측면을 구성하고 있기 때문입니다. 만약 미가 없다면 추는 절대 존재할 수 없을 것이다.”라고 말했습니다.

미학의 영역에 ‘추’를 끌고 온 로젠크란츠는 <심리학 혹은 주관적 정신에 관한 학문> <체계로서의 교육학> <추의 미학> 등 다양한 인문학과 관련된 250개의 논문과 65편의 저서를 남겼습니다. 그는 1879년 6원 14일 독일 쾨니히스베르크에서 죽음을 맞이하였습니다.

“우리는… 추(醜)의 한가운데에 있다”고 선언한다. 이 추의 복합성과 다양성은 “기형, 괴상한 형태, 비열함과 혐오의 공포” 같은 초기단계부터, “지옥의 사악함이 이빨을 내보이며 우리에게 미소 짓는 저 거대한 기괴함에 이르기까지 무수히 많은 형태”로 나타난다. 우리 각자는 “자신의 몫”의 “지옥의 고통”을 갖고 있고, 우리의 감정, 눈, 귀는 다양한 방식으로 이 지옥과 만난다. 특히 “교양을 쌓은 사람”은 이 ‘미의 지옥, 악의 지옥, 현실의 지옥’으로 인해 종종 “말로 형언하기 힘든 고통”을 감수해야 하는데, 이는 “기괴한 형상과 추한 형상”이 수천가지 모양새로 “보다 고귀한 감각을 공포에 떨게 만들기 때문”이다.(추의 미학 p.19-20)